2023年10月30日星期一

2023年6月2日星期五

2021年12月20日星期一

2021年12月17日星期五

2021年11月23日星期二

2021年4月30日星期五

六十年前《花樣年華》與今天香港

《花樣年華》是2000年在香港首次上畫,97年之後三年,香港經濟其實不景氣,香港電影也開始慢慢萎縮,九七年後風光不再,這電影上畫,但正值係千禧年,而且梁潮偉亦憑此電影獲得康城影帝,是首位華人獲此獎項,這刻香港人覺得挺光榮,所以上畫時也有一定的輿論焦點,但當然以王家衛的電影類型,香港人是不會叫座的,所以票房都是一般,但是這戲的吸引力,在過去二十年來,一直沒有減退,近日推出4K版再次在香港上畫,再次入場觀看,感覺仍然很好。即使這電影是二十年前拍攝,但手法、拍攝風格、演員的演技,在今天看,仍然是上乘之選,沒有過時。一齣能夠二十年後仍然沒有過氣,這電影便是經典。

重看這戲,仍然充滿王家衛的味道,同時間亦多了一份歷史感去看這電影。這並不是因為這戲所描述的歷史感,而是香港的經歷讓這戲變得有歷史感。電影《花樣年華》故事是在上世紀60年代,距離現在已經有六十年,是一個花甲。故事雖然是一個愛情故事,但是戲中仍然有一些歷史故事,例如戲中提及到著名的杭州飯店「天香樓」,今天仍在,又有出現柬埔寨國王西哈努克親王還未被驅逐於國家時接見法國領導人。而未段則說到張曼玉的包租婆潘迪華準備移民,故事她說香港很亂,女兒接她去美國處。潘迪華角色是典型中產上海人,家境不俗,有工人,生活無憂,但上世紀六七暴動時,正值是第一次香港人的移民潮。不少一些俱有資金的,原本從上海生怕共產黨的人逃到香港,以為可以安享晚年,怎知又怕共產黨再次來港,又再讓這班上海人(當然不只上海人)也離開香港,到歐美地區,潘迪華角色其實是不少人的寫照。

六十年後今天,香港再次出現第三次移民潮,有趣的是三次移民潮的理由,同樣是生怕共產黨。上世紀六十年怕共產黨打到來,九七就怕共產黨接管,到今天怕共產黨管治,這是一個進程。

補充

《花樣年華》入面的蘇麗珍作為一個秘書,點解咁多旗袍,收入與職業不相稱。但從社會現象看,蘇麗珍算係成功向上流一群,《阿飛正傳》蘇麗珍只係在南華會賣飛,但去到《花樣年華》居然可以做秘書又識打字,尾段仲有能力獨力租大屋唔靠男人仲可以有工人同養埋個仔,係知識改變命運範例。

故事發生係1962年,差不多60年,唔知蘇麗珍依家打科興定復必泰?還是佢個仔庸笙叫佢唔好打呢?

當年周慕雲去新加坡之前對蘇麗珍話「如果有多一張船飛,你會唔會同我一齊走?」

今天同一番話唔知蘇麗珍會點諗呢?

2019年12月20日星期五

由星火七千萬去到美心食冬至飯

你說七千萬多不多,當然多,六合彩也是並不多這個獎金,但當你靜下來計這條數,其實七千萬的籌款其實一點也不多,一年東華三院籌款也有過億,而且當你二百萬人上街,其實平均每人也只是給了三十五元,你買個美心飯盒也不只這個數。當然你買不買美心,還是裝修,也是另一回事。所以七千萬來說站在一場運動籌款其實不是一個天文數字,只是合理數字而已,因此不用過於解讀為何有這麼龐大現金流於星火戶口當中。

星期日冬至,很多家人都會到街外吃飯,到酒樓最為方便,一來現今家庭小子化同時也高齡化,即一餐飯的人入面隨時是幾家人,即係有爸媽、祖父母、阿姨、舅父阿叔大伯、表兄弟姐妹,成圍甚至幾圍,這麼多人很少在家吃,倒不如到酒樓吃又不用洗碗,非常方便,所以近年酒樓冬至飯是他們年尾的主要收入來源。不過在過去半年,美心集團多被裝修,作為你是客人,會否願意再去這間店呢?

答案當然是否定,這並不是因為是藍還是黃,而是對於站在消費角度上,去美心並不是一個合適的地點,食食下有人來裝修,而且近月美心生意明顯減少時,食材也不高轉得快,用舊貨食材也不著數,而且去美心還要可能面對家人內在的黃藍政見的左右,好地地吃餐飯,實在不想有多餘的爭抝時,倒不如避開這些高風險食肆,更符合大眾利益。

當看到以上兩件事,細心想其實原本是沒有必要會出現在香港這個高度經濟發展的城市當中出現,但是一件反送中運動,卻才會搞到要眾籌為義士打官司才有星火,因為一個伍淑清,才會有美心被裝修的一回事。這些源頭,是來自那裡呢? 難道真的是一些抗爭者平時無事做特意提出和行動嗎,原本七千萬不需要眾籌,這些成本原本可以轉嫁到其他資源上,消費者原本可以不問由來走到任何一間酒樓,但今天怕有風險而避開,這種成本是不需要出現,可是就是因為某些政客為了以為可以幫到中共做事,就以為好醒,黑心做壞事,搞到今天的結局。

港人很想吃餐安樂冬至飯的,就是那些執政者的無恥引致今天局面,還返餐冬至飯予港人,這餐飯何止七千萬呀!!

2019年1月23日星期三

貝加爾湖下的一帶一路的旅遊產業

發 展貝加爾湖旅遊資源其實是頗為配如中國和俄羅斯的共同利益。由於旅遊資源豐富,其景色的壯觀無疑是引人入勝。冬天在結冰的湖面上行走甚至車可以在湖面駛過,也是一個頗獨特的體驗。還有一些奇特的自然景觀如藍冰同樣頗吸引旅客。

因此這些豐富旅遊資源吸引了不少中國遊客並且在當地發展相關的商機。當中主觀與客觀條件這造就了這個一帶一路的旅遊產業。

主觀情緒,不少中國人視貝加爾湖是昔日中國領土,也是「自古以來」心態對這地方的情意結。所以要一睹這湖的面貌。

而且客觀條件下,更加適合很多中國遊客到這處旅遊。地緣關係,中國即使南方如廣州到貝加爾湖的最大城市伊爾庫茨克也只是約五個小時旅程,減低長途旅程壓力。而且當地消費指數低,也使中國旅客更願意到當地消費。而更剛巧的是到貝加爾湖冬季時,正值中國人的春運假期,一家大細便趁放假便到這兒旅遊,即使不是歐美日本,也算是出了國。

住在奧爾洪島民宿時的經理說這村已經有兩家中國人經營民宿,自己眼見也有一些中國餐館,標明提供中國菜色,可見是主要服務中國旅客,因為中國旅客喜歡在海外吃家鄉菜。民宿經理說冬季主要是中國人生意,夏季則是歐洲人。而在跟當地團旅遊時,有超過十架八人車的車隊中,全部都是中國旅客,意即每日有七八十人以上中國旅客到訪奧爾洪島,可謂是這島的主要旅遊收入來源。從車上的廣告就看到誰是鸗要服務對像。

此外在伊爾庫茨克一樣看到當地的旅遊業主要是中國人,歐洲人可能因為地緣距離而不是主流。由教堂到街道旅遊地標提示都看到簡體字的蹤影。

俄羅斯一直想西伯利亞可以發展起來時,如何改變當地的經濟結構和提升經濟產業鏈,而外匯收入是最快見效,所以中國和俄羅斯在這方面可謂一拍即合,互惠互利。不過凡事都有兩面,當貝加爾湖近年受中國旅客帶動了經濟同時,當地人也有微言,如旅客使這裡的物價指數提高,影響民生,還有認為中國投資者在當地大興土木,對環境和當地居民生活也會帶來影響。這情形有如港人視內地客的茅盾心態。在取得經濟效益的同時,平衡旅客對居民和生意的滋擾,相信是當地政府要正視,否則會形成兩面不討好,賺了錢蝕了人心,長遠不是好的社會發展。

2019年1月15日星期二

捷榮與瑞幸的同質與異路

這公司近日發出盈喜,對於近期市道不景的市況,有發盈喜的公司並不多見,該公司表示2018年度盈利按年上升50%至60%。捷榮解釋,有關增長主要由於中國內地餐飲策劃服務部分銷售增加及因為截至2018年12月31日止年度較少上市開支而令行政開支減少。倘若撇除這個因素,盈利按年增長僅約10%至15%。 現時捷榮市值十億港元,並不是一間大公司,相對於今天的巨無霸如騰訊,可能這公司一日的收入隨時已這公司的市值。不過這些中小企,家族式生意,勝在財務穩健,少揹街數。

相比起中國新興咖啡之星「瑞幸咖啡」,可謂大不同,該公司更傳有意上市,地點可能是香港或者紐約,該公司成功的賣點新聞並不是其美味咖啡,而是該公司開業不足一年,已勁蝕八億,而且在中國開店1700間,擴展速度驚人,而且燒錢也驚人。

同樣大家都是賣咖啡,捷榮和瑞幸可謂同質不同路,前者家族生意,雖引入三井產物為第二大股東,但都是家族掌舵,後者瑞幸引入國際投資機構,以大企業管治並且標榜創新經營模式發展,前者市值十億,後者一年內蝕八億,當中的差別,從財務上看,已經是南轅北轍。

小有小做,大有大做,捷榮賣的是品質和老字號,而瑞幸是以新興的營商概念,一開始以龐大規模效應來搶佔市場,所謂大頭炮,放棄默默耕耘,投資者認為難以快速回本,深信高風險也可以帶來高回報。而上市便是他們exit之時。但捷榮這些傳統公司卻不會這種手法,一是風險高,股東們未必承受得到,二是大股東亦未必想其控制權由外來者控制,這都是使兩者的經營手法大為不同。

營商是各施各法,沒有對與錯,只有賺與蝕,要到最後才能定輸贏,至於何時才叫最後,那天注定。

伸延閱讀

捷榮盈喜 料多賺五成

瑞幸咖啡傳有意港上市 去年首3季蝕8.57億

2018年12月20日星期四

瑞幸會否步共享單車的後塵?

瑞幸不足一年,現時分店全國達到1700間,還找了湯唯、張震做為代言人,以及超低價速銷咖啡,便明白到該公司是以快速佔領市場佔有率為目標並作為該店現階段的策略,希望用短期能夠鞏固市場的領導地位,然後再考慮如何增加收入及利潤。這模式有點像現今的中國互聯網公司,如共享租車、共享單車、外賣速遞服務的經營模式。

該公司的CEO是錢治亞,她曾是神州租車COO,所以她很自然把互聯網的經營模式放進「瑞幸咖啡」當中,包括低價速銷、利用網絡廣告推銷產品,如在咖啡店附近的客戶,便會收到微信廣告,又在雙十一期間為期七日搞「luckin狂歡節」,賣了1820萬杯咖啡,聲稱每秒銷售30杯,打破國內外咖啡銷售紀錄。不過速銷和推廣自然有成本,當中每月燒錢速度驚人,錢治亞表示該公司開業八個月,已投入十億人民幣,即每個月差不多燒錢近1.5億人仔,可常而知燒錢速度之誇張,亦明白為何短短不足半年,要快快找新投資者入股。

雖然燒錢能短期內做到品牌建立,但口碑並不一定同樣成功,一些國內朋友對這店的評價也並不特別好,認為品質上有待改善。事實上咖啡這門生意利潤也不是很高,如咖啡巨頭星巴克,在中國和亞太區的經營利潤率為19.1%,相信純利也會更低。

不論星巴克和瑞幸咖啡都是走大眾化路線,以薄利多銷為主。這是過去二十多年經營咖啡產業的模式,但是近年消費者對於這種大眾化或者統一規範化的咖啡產品有所轉變,開始流行精品咖啡,這些精品咖啡不是標榜價錢,而是品質為賣點,這些精品咖啡店很多時是個體戶,對咖啡很熱愛,店的面積不會很大,但裝修、環境卻讓客戶感到舒服和自在,賣的咖啡亦相對較貴,例如一些咖啡師特別調製的手冲咖啡、冰滴咖啡等等。

手機咖啡分享平台app ListCup創辦人Jimmy Wong表示現時國內大約有20000間精品咖啡店,而香港則約有300-400間左右,國內主要分佈在一些大城市如廣州、深圳、北京、上海等地,香港則在中上環一帶為主。這些精品咖啡店環境和品質和走傳統大眾化的咖啡的格調很不一樣,雖則是小眾,但卻是影響著咖啡產業未來發展的路線,因為即使連星巴克都嘗試撥出另一條line搞精品咖啡。Jimmy表示可以利用Listcup尋找這些精品咖啡地點,好讓真正咖啡愛好者搜尋好喝的咖啡,亦可在平台上發表咖啡的意見。事實上這些精品咖啡店其實是單打獨鬥,就像今天的小店VS大財團。倘若結合起來,有完善的社交網絡支援,精品咖啡同樣有另一片天空。

至於瑞幸咖啡未來發展會否像共享單車如ofo的後塵,又者成功如美團做到上市的神話,老土點也是這一句「拭目以待」。

2018年4月27日星期五

高麗人流配大遷徙中亞篇

在烏茲別克吃飯時,會吃到一些餐前配菜,款式不像中亞地區,還帶有一點韓風,有時候見到一些非常亞洲人樣的人種,原來這些人是來自當年朝鮮的高麗人。這便要追朔到十八世紀末期,由於當時朝鮮饑荒,一批高麗人到了俄羅斯遠東地區謀生,在當地開墾土地,形成了一個龐大社群,後來也成為俄國公民。到了蘇聯時代,那時高麗人曾要求希望建立自治洲,像猶太自治州一樣,但被蘇政府拒絕,甚至認為這批高麗人有間諜,與日本人來往。

在斯大林時代約為1937年強制將這批高麗人流配到中亞地區,當中哈薩克和烏茲別克為最多高麗人流配地,在流配其間,很多人因為難以適應中亞地方的乾旱天氣,以往高麗人的勃長是耕種,但是中亞地區能夠耕種的地方其實並不多,因此難以適應當地的生活環境,期間造成40000人死亡。事實上所謂生怕有間謀其實也只是幌子,最怕是這批高麗人本身,因為蘇聯擔心這批高麗人在文化、能力都高於預期時,在遠東勢力能夠紮根,在管治上便有困難,隨時與原有的朝鮮地區連成一線,才是蘇聯心中的顧慮,因此便以所謂「間諜之名」借勢流配到中亞。現在中亞約有五十萬高麗人,當中有十多萬人人在烏茲別克,是最多高麗人在中亞的聚居地,不過二三代高麗人也開始不懂韓語,而且融入當地並與當地人通婚,所以飲食文化也引到烏茲別克食物當中,不過近年南韓經濟力強,當地的高麗人也開始復興朝鮮文化,而中亞國家也為了吸引外資,也會支援當地高麗人,以能夠吸納資金與人才,現在不少南韓企業都進駐當地,亦給予支援予中亞地區,如設韓語學校之類,讓後生一輩可以重新學習韓語,形成了經濟和文化上復蘇與交流,其中有語言學家特意到當地研究古咸鏡北道方言,這是在韓國已失傳的古語言。

事實上南韓在中亞影響力也不少,在當地廣告、銷售產品等等,都有南韓的綜影。

2018年2月22日星期四

麻甩茶記與米線阿姐

但是隨著社會發展,經濟結構改變,慢慢會發覺近年一些食店,請了很多阿姐做樓面,甚至不少食店清一色是阿姐,這些阿姐當中有的是新移民,是「勿演河」阿姐,也有是家庭主婦的本港媽媽,即係家中老母果款。她們和最常見的茶記有頗大不同,因為茶記多數是麻甩阿叔樓面,以前未禁煙時會擔住口煙,現在好些,但件衫的口袋總是藍色,因為是原子鉛筆的印。

他們的工作態度和經營方式,有頗大分別,作為顧客,慢慢開始對只有麻甩阿叔樓面茶記開始敬而遠之,反而阿姐主理的食店會感到安心,因為前者在衛生方面無疑有點俹簁,台唔抹,還油膩膩濕笠笠,地更加很少會拖。反而阿姐主理的食店,好多時都較為整潔,台會乾爽些,也會整齊些。

還有一樣更會覺得大不同,是服務態度,去茶記同阿叔落單,久唔久會一肚氣,最經典莫過如到澳牛。當然澳牛都有點極端,但其他茶記有時候都差不多,你叫慢少少會嫌你,你問多兩句會覺得煩,最怕是已經叫左但又問你時,好似是客人不對還要喝你,食餐茶記好似得罪佢成家咁款,也常見。

反之阿姐的食店,很多時都頗有禮,服務態度良好,最近到了一間專門吃牛的食店,這些阿姐快手不在話下,還要對你友善,即使人多,她們也會禮地叫客人坐埋少少,語氣良好,客人至少也感到受到尊重。還有一次在佐敦吃粥,這店由煮粥、樓面、抹地全是阿姐主理,她們賣的是魚粥,很多魚骨,理應是很麻煩難整潔,但是台面總是乾乾淨淨,久不久就用熱水抹地,她們還會同客人有講有笑。

一間阿姐們打理的乾淨食店的一碗牛腩米。

茶記阿叔做了幾十年,典型是恃住的態度,有如坊間俗稱廢中廢老,見洗碗阿姐面前總會自吹自擂,說到自己如何見過世面之類。但是你找他落單卻一定叫你等等先。

正如劉德華所說,今日的服務態度真係唔得。

當然並不是所有阿叔的茶記都是這樣,也不是所有阿姐都是態度很好,但是很多時所見的,確實阿姐主理的食店,會舒服務過阿叔的店。或者阿姐的背景有關,他們一些是低下層的新移民,找到一份工作,便可以養活家人,一些港媽也是同樣情況,而且阿姐早就懂家務,在清潔上特別有一手,所以她們總會敬業為先。

至於這些阿叔,為何會這樣? 只知道阿叔會寸你「我當年點捱點樣呀,你班後生打壞咩都唔識,淨係識鬧...」

2018年2月5日星期一

《街市遊樂團》教你如何不懂尊重人

我唔知,但係每次見TVB播那個《街市遊樂團》就一定好肯定係教你呢種概念,三個主持人都有一個共同的特質,就係無禮貌同粗魯,而這種行為被標榜為所謂「真性情」,真我個性。而更重要嘅係呢一套節目居然可以播到第三輯,意思係個節目收得,先會咁,可見香港人對呢種主持人係咁有市場。

昨晚星期日又播,節目主持人江美儀同另一主持麥長青正在介紹聯和墟街市自助餐,老闆好認真解釋佢嘅食店同有關嘅食物,但係兩個主持人真係當人無到,江美儀係度打斷人地講嘅野,係度扮搞笑鬧麥長青,而麥長青亦無理會食店老闆係度夾野食。

雖知道節目效果是特意,嘗試營造出食物好好味,以及搞笑搞氣氛認為鬧人係「巧打意」嘅感覺。但唔好將一些所謂既有的觀念套用去所謂的「貼地」,「貼地」唔係一定無禮貌,唔係一定不懂尊重人,不一定要所胃市井就要鬧人咁解。節目入面個食店老闆比江美儀打斷話題,其實佢個樣都心感不滿,無奈地苦笑,這種所謂介紹,真係唔做好過做。

以往阿蘇的飲食節目,常以鬧人痴線、茂里其實都已經好沒有教養,以為好笑,其實係沒有禮貌和不懂尊重人,時常所謂嘅真性情根本只是一種無教養的態度去做節目。時隔多年,TVB仍然用這種所謂賣「人情味」態度做節目,其實是虛情假意,真正教壞細路。

試下日後有位長輩在講述一些事情,有年輕人打斷話柄,看看會怎樣,難道這叫做可愛和有趣,到時又會說今日的後生仔真係無教養呀。但電視上那幾位主持人也是一樣,還要是四五十歲的成年人,這又可以?

不過又難怪TVB,這個節目可以做到第三輯,即係有收視,有人接受到這種主持人風格,主持人亦會恃住有收視然後會話有人喜歡這種風格,又會說繼續自我,做返自己云云。事實上這三個主持人在這個節目時,常常都不會理會受訪者的感受,有意無意在挖苦人家之類當笑話。經典一幕就是江美儀取笑自己要做街市的售貨員,是否意味著這工作不得人喜歡呢? 職業無分貴賤,一方面又所謂廉價地販賣所謂的「人情味」,另一方面卻看不起人家的工作,這是什麼玩法和態度?

有時候看一些台灣節目,也有類似常常講及一些地道鄉土情,但很少會以這種「爛笪笪」的演繹方式,他們的在地是以當地的口語、地道文化去介紹,但絕少會以無禮方式去演繹。現今香港人將「無禮」、「不尊重」等於「貼地」、「人情味」,這種概念和心態絕對不要得,甚至要改。否則只會把香港本土文化淪落到不是「貼地」,而是賤過地。

香港要謹記粗鄙、無禮不等於本土有人情味,這是兩回事。

2017年11月14日星期二

要求《東張西望》標明廣告陳述

《東張西望》可謂是無綫眼中該台最有價值的一個電視節目之一,當中其性質、播放時間以及對象都非常之準確,可謂是該台的金蛋,一是節目性質,《東張西望》以軟性資訊為賣點,觀眾較少警覺性,自然用易入口,資訊便很用易入腦,題材又不是硬性新聞,但亦可以用軟性手法報導硬性新聞,可謂固中能手,還記得碼頭工人一事嗎?二是播放時段,七點半是港人的合家歡時間,安在家中,打開電視送飯,這個時段更是長者黃金檔期,因為他們還未睡,又想看電視消磨時間,《東張西望》絕對適合。所以近年《東》的節目內含有大量的廣告在內,當中大家不感覺得到,只是到了節目尾段上字幕才知原來贊助。

近期《東張西望》在Advertorial做得非常進取,數月前已寫過有關該節目對健身中心Goji Studios的報導並矮化戶外活動的問題,從而引導觀眾使用健身室的優點,當中在報導過程從無注明是廣告,但及後Goji Studios原來是這節目的贊助。到了昨天《東》再次報導有關安宮牛黃丸的優點,更說是保健品,及後節目完畢片尾時再播出馬百良為這節目的贊助。

《東》其節目上賣廣告已經不是一兩次,而是多次,而且變本加厲,賣廣告其實沒有問題,因為電視台都要搵食,如果唔係觀眾邊有免費節目過你睇,但是廣告同電視資訊在混淆情況嚴重,而且俱有誤導成份便是一個問題。該台在台慶時食雞已經被通訊局裁定間接宣傳罰15萬元,可見植入式廣告並不是話做就可以做。當中這次安宮牛黃丸報導更有錯誤報導之嫌。對於受眾以長者居多以及家庭觀眾為主的《東張西望》觀眾群,這種資訊有如一種慢性毒藥,洗腦加引導錯誤,絕對有害。

電視台作為一個有公共利益的機構,雖然不是官營,但是有引領大眾的責任,所以提供的資訊是比其他任何一個媒體更要嚴格,因為大氣電波是公眾的,不是一間公司擁有,有理由是有更高的要求與責任。《東張西望》在播放這些廣告資訊時,理應要作出一種標示,如在電視畫面上顯示廣告標示或者播放完畢後,有主持人明示這是一個廣告等。方可以讓觀眾有辯別的能力,而不是有意無意的洗腦課程。

作為全港最大的電視台,華語電視龍頭,企業責任需要,做生意要有商道,方為正道。

2017年9月15日星期五

Blue Bottle精品咖啡將成新一隻獨角獸

咖啡文化近年可謂席捲全球每個角落,當中星巴克自然功不可抹,但是論走到時代的尖啄的就今天第三波咖啡浪潮精品咖啡,精品咖啡賣的不是快,反而是賣慢活,要靜靜地品嚐真正咖啡的味道。當中咖啡的種植、採摘、烘焙和製作方式都非常講究。

精品咖啡雖然賣的是文青態度,但是價值卻不是窮書生,當中精品咖啡的表表者Blue Bottle最近將成為最新一隻的獨角獸,因為全球最大的食品集團雀巢約以五億美元收購Blue Bottle三分之二的股權,即Blue Bottle最新的估值為七億美元。Blue Bottle可謂當代精品咖啡的表表者之一,該店總部位於加利州奧克蘭市,以優質的咖啡調製工藝而著名。雖然是連鎖店但其裝修格局卻很有品味,非一般平常走進的星巴克模式,現時全球有二十多間Blue Bottle,亞洲的就只有日本東京有該咖啡連鎖店,據聞下一間亞洲店則會在台灣。

雀巢以即沖咖啡而聞名於世,這次收購精品咖啡連鎖,好明顯是期望可以盡快打進這個新市場,避免被市場淘汰,趕上第三波咖啡浪潮,作為一間千億美元市值的公司區區五億美元作價收購咖啡店,的確是少數目,但是對於以往精品咖啡市場來看卻有深遠影響,過往精品咖啡店賣的是小店模式,獨特品味,屬於小眾,近年大家對咖啡的要求改變,市場開始擴展,一些連鎖咖啡都嘗試開另一條線做精品咖啡,因此雀巢亦希望可以走入這個潛力市場,並且以雀巢的品牌及銷售技巧改變營運模式也不出奇。例如出罐裝的Blue Bottle品牌的咖啡隨時在日後出現。

不過「村民」並唔係咁諗,不少Blue Bottle的粉絲認為這次收購是羞恥,覺得是以大吃小,因為Blue Bottle賣的是精品,品質的保証,但雀巢卻是大眾化但品質平庸,自然客戶對Blue Bottle日後的經營有所顧慮,不過Blue Bottle表示他們的管理層仍然不變依然由其創辦人揸旗。

不過生意歸生意,很多時企業想發展開去,資金的確是非常重要的考慮因素,不只是單單經營理念便足夠,有投資者入股無疑是可以加強營運的實力。現時大中華地區在精品咖啡市場亦剛剛開始,在香港的精品咖啡店也越來越多,特別在中上環一帶。台灣更是三地的先軀,而中國大陸由於市場大,城市多以及有足夠空間,因此精品咖啡也成為當地一種新形式的消閒生活模式體驗,此外亦有一些手機應用程式都是針對精品咖啡市場,提供咖啡店地點、咖啡沖調味道的品評有如一個咖啡版Instagram,也成為一些咖啡迷所喜好。最近大陸一間同樣賣精品咖啡店Seesaw Coffee也獲得聯想旗下的私募基金弘毅投資入股,可見不一定只是科技產業才有獨角獸,貼跟生活的行業同樣有獨角獸的出現。

伸延閱讀

“It’s a real shame”: Blue Bottle customers react to the Nestlé deal

Seesaw Coffee获弘毅投资

Blue bottle文青咖啡神話恐不保? 雀巢正式宣佈收購藍瓶咖啡股權

Nestlé is spending up to $500 million to buy a majority stake in the trendy coffee chain Blue Bottle

咖啡界的 IG Chok 出生活態度 專訪 ListCup 創辦人

2017年6月20日星期二

睇完《深夜食堂 》(亞洲華語版)感覺中國人唔識拿筷子?

從制度上,這次中國大陸以真金白銀購入日本版的《深夜食堂》是值得欣賞,是進步的表現,總好過無線多年以來用所謂的靈感、參考來做借口,沒有買人家版權就搬字過紙拍劇,真的很低裝。

不過這次卻明顯是商業目的為本過了頭,使最後結果變得反效果,成了一次購買外國版權的反面教材示範。

首先是定位,原有的《深夜食堂》是一種含蓄但細緻人情味故事,也是日本人向來最拿手的技巧,但是來到中國大陸,製作人為了遷就市場,或者叫做現今當地本土化時候,就要做一種催淚模式Tone,賺人熱淚手法,這樣就錯了焦點,但製作人又想保留了原有味道的所謂內憸,這樣就兩頭不到岸,原本看過原著的觀眾便覺得貨不對版,沒有看過的就更覺得「心諗做乜X」,因此兩邊也討好不到。

另一方面更差就是所謂的食物橋段,完全是違反了原著以及所謂華人的傳統文化,第一集的方便麵簡直是笑話,而戲中所拍的手法,也不如預期般有美感,原著《深夜食堂》賣點是拍食物很有格調和美感,但是這次卻弄得不倫不類,而且所謂的本土化真的值得商確,傳統華人的美食多如繁星,何解你要用即食麵呢?還有其他食物故事都並不是華語傳統美食,那麼怎樣叫做本土化呢?這種為了廣告植入而本末倒置。

當然這並不是所有都是差,看了數個單元,即食麵和有徐嬌單元是看不入眼,另外有兩個單元其實是也可以一看,包括是講流星花園的單元和有趙又廷的故事,其實都是不太差,當然要與原著是有距離,但如果以普通劇集,就叫做交左功課。而留意是較佳的兩個單元是由蔡岳勳導演拍,其他不佳的則由另外兩個導演製作。

而演員的演技也是有不足,當中最不足是主角黃磊,沒有錯是他,他是教戲老師啊,但是懂教戲但不等於懂做戲,他所謂的沉默和內憸其實是沒有表情,當他與趙又廷一起演戲時,趙明顯是有戲很多,即使是一些沉實和內心戲,趙可謂勝他太多了,而黃磊是這戲的投資人,真的是投資和演都錯得離譜。

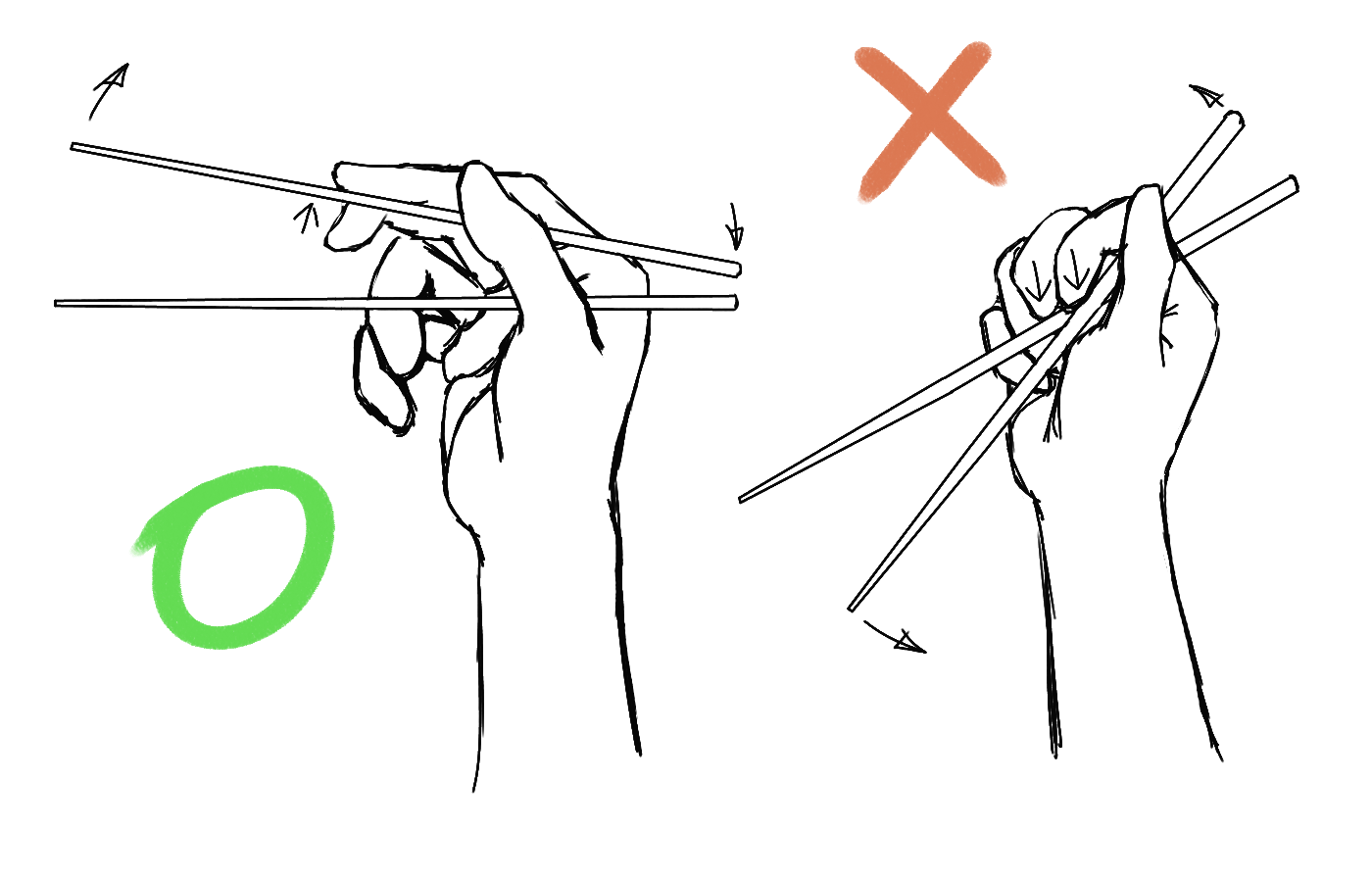

但發覺一直看這個中國版本的《深夜食堂》時,有一個特別現像,就是發覺很多演員都不懂得拿筷子,其中徐嬌拿筷子的手法簡直是一絕,戲中大量演員,但好像個個都不懂拿筷子。為什麼呢?中國人不懂拿筷子?不是罷。但反觀你看日劇的演員,時常有吃東西場口時,他們大部份甚至基本個個所有人都懂得拿筷子的。

拿筷子是中國人以及亞洲人的一種文化,或者很多人都說「不用這麼認真,夾到就得啦。」但正確拿筷子其實也是一種禮貌,也是文化基本,因為有可能不正確拿筷子時,夾東西並不穩陣,有機會弄到別人身上,這就麻煩。

係時候學下怎樣拿筷子。

2017年5月3日星期三

《春嬌救志明》品咖啡看人生

時間和經歷都變,同朋友傾偈、傾心事的地方會因為隨著你的心境與年齡隨之而改變。

昔日年輕的你,或者會去星巴克飲杯ice-coffee坐一個下午,但是今日星巴克比左同學仔做Group Project,隔離係保險經紀傾買單,你又已經工作幾年,不是昔日的初見世面的妹妹或者弟弟,到一些精品咖啡店嘆過brunch或者吃個Tea,飲杯手沖咖啡過一個下午都是平常事,雖然買唔到樓,但飲杯精品咖啡你都比時起掛,因為你也開始是春嬌與志明的世代,不再會常常唱K,但你卻會有三五知己,嫌唱K太夜,劈酒太傷,反之去Cafe坐下合你今天的生活模式。

去咖啡店而不去連鎖店除了你可以打下卡外,另外一個好處就是很多時他們都可以提供一個舒服的環境給你放空。又或者同閏蜜傾心事,余春嬌便是在咖啡店同班友人談她的張志明。有時候情侶在咖啡店內靜靜地拍拖,不需要太多野講,自己打開部Macbook做公司野,另一半則上樂天網買衫,其實已經很足夠。

《春》故事以往在酒吧、K房說故事帶出余春嬌、張志明的關係,如何認識,如何分手,到今天透過咖啡店細說倆人的感情,也顯示出倆人的心路歷程也開始慢慢地改變,其實是一種成長的過程。

電影有三場戲都是在咖啡店裡拍,包括余春嬌與她的幾個閏密討論她與張志明的問題,這情況相信在咖啡店挺常見,因為地方空間感夠大,你可以暢所欲言而不怕隔離個經紀偷聽到。

戲中閏密談心便在Artisan Garden Cafe拍,這店牆上的咖啡杯是Fire King 咖啡杯,是店主Rensis旅行時買,仲有唔少古董供欣賞,打卡迷至愛,你都咪話唔型。還有一幕春嬌同孖K(谷祖琳飾)談心則是在Teakha Kitchen 茶。家厨房拍的,這店老闆原是位律師,為了兒時夢想而開了這店。

至於張志明同春嬌一齊飲那杯咖啡傾究竟邊個溝邊個先果幕則係Ethos 咖啡店,這店簡約為主,不花巧。

當你有日在咖啡店拿著杯Latte時,建議你唔當自己係張志明,因為你冇張志明個樣,亦唔好當自己係余春嬌,因為真實的春嬌條仔唔係張志明。

2016年12月29日星期四

快閃波羅的海三國古城之里加

帕內韋日斯 (立陶宛語: Panevėžys )是位於立陶宛北部的一個城市。帕內韋日斯是立陶宛人口第五多的城市。面積50平方公里,城市人口超過115,000人。首次被提及於1503年。(資訊來自維基)

里加Riga是拉脫維亞Latvia的首都,也是三個波羅的海國家(不是波羅既海)中最大的城市,有成七十幾萬人(隨時新年旺角都多過佢),成個拉脫維亞都只是二百多萬人,可見地多人少的國家,里加的舊城也是聯合國教科文組織定為的世界文化遺產城市。這座是位於舊城中心區的自由紀念碑Brīvības piemineklis,是紀念拉脫維亞獨立戰爭而建,建於1935年,這裡也是一些官方儀式和群眾集會的地方,當日也見到有軍人正在步操換更。里加環境明顯比起立陶宛有點分別,就是蘇味挺濃,環境和建築都帶多點昔日蘇聯式建築風格。其古城區雖然較大,其實走路也行,當地商業味較濃厚,的士司機也較古惑。

在里加舊城區的一間專賣朱古力的店,要了一杯熱朱古力,給你一杯熱奶和一粒朱古力,讓你將朱古力浸到熱奶當中,有得食有得玩,4.5歐羅。

里加其中一個著名景點是里加中央市場 Rīgas Centrāltirgus,即係街市,這個中央市場是全歐洲最大,其建築風格亦非常獨特,以五個圓拱型倉庫建築群而成,在上世紀20年代時興建,也是當地地標,並且被列入世界文化遺產。市場入面有各種類貨品,有乾濕貨之分,有魚、肉、蔬菜、乳製品及日常用品等,由於價錢相宜,所以低收入人士多在此光顧,但眼見售賣貨品並不失禮,食材很新鮮。圖中便是一位嬸嬸買完野正在準備閃返去睇都市閒情(我估),拉脫維亞還有一個景點是女多,由於二次大戰不少該國男士當兵而為國捐驅,導致男女比例失衡,現時男女比例偏差達8%,屬全球最高,也說拉脫維亞多美女,但可能今次時間不足或者真係這些機會不是我,不見得有多靚女,是次美中不足。

里加舊城區屬世界文化遺產,其建築群保留得頗為完整,或者其重建都有其保持原有風格而沒有太大分別,舊城區開始商業化,大部份都是食肆和餐廳酒店,住宅較少,主要是服務旅客為主。里加舊城估計是在十二世紀才開始定形,是因為當時德國商人傭兵以及十字軍在此建立此城並以此奠定趨形,這座建築叫黑頭宮 Melngalvju nams,屬於黑頭兄弟會,這是一個在里加的德國未婚商人組建的行會。原有建築建於十四世紀,但是到了二次世界大戰時被德軍炸毀,這座是重新於1995開始重建而成。

圖中在黑頭宮旁的一座尖塔是聖彼得教堂,建於1209年,這座教堂曾經是全歐洲最高的木製建築,在二次世界大戰時焚毀屋頂,到上世紀七十年代蘇聯建築師重建,並且安裝了一部電梯能夠直達塔頂,是不少人的觀光點,但是當日到這教堂時整個教堂都關門未能進入去,也不能夠上塔頂看里加全景。

里加城市較維爾紐斯大,但可能始終是相對的大城市,人民生活的環境始終有點差異,所以人口較複雜,不過當地的藝術氣氛挺濃,周圍都會有一些藝術裝置,所以聯合國教科文組織特別認為里加豐富的新藝術運動建築是世界上獨一無二的。

2016年11月25日星期五

點解D人成日要人請食飯

嘩,升職加人工,請食飯啦。

嘩,溝左條女,請食飯啦。

嘩,中左六合彩,四獎,請食飯啦。

嘩,今日咁好天,請食飯啦。

嘩,今日放工,請食飯啦。

其實以上還有一千幾百萬個借口,這類人,一定會叫人請食飯。

點解硬係要人請你食飯呢?真係好想問

一、你好肚餓?

二、你冇飯開?

三、你好窮?

定係你好貪心?

會有人話,其實都係口頭禪而已,講下又不一定要咁,只係開場白,唔駛咁mean嘅,放鬆下啦。

但無原無故做咩要人請你吃飯呢?這些開場白真的比恭喜、祝福來得好嗎?

一個人真心請你吃飯,並不是迫,而是自願,心甘命抵去請你吃飯才是一餐好吃的飯。人家不願意但見你硬要死chur,吃了也背脊骨落啦。

倘若這是口頭禪,那這是一種沒有禮貌的習慣,要人家的東西,不問由來,不是聽過無功者飯餸不留嗎?如果人家高興是有喜慶日子,想和大家分享,自然會願意去做,而不是迫人去做。

如果人家升職,想緊大家開心分享自己的喜悅,又或者是一種職場上禮貌的話,自然會去做,其地理由也是,實在不需要這樣去抓爛塊面去討一餐飯。

況且人家請你一餐飯,你會肥左同靚左?其實只會在背後說你又係度貪小便宜。

如果你有子女的話,千祈不要教他們這樣,當然以身作則其實已經夠,因為父母的行為就是最好的課程。

2016年9月2日星期五

《潮拜築地:魚味無窮》觀賞日本文化的旅程

這紀錄片表面上是講築地魚市場這種獨特文化,但其實從這個過程中,看到不只是築地,還有東京,甚至是日本文化,是一個精簡的旅程。

紀錄片講述築地歷史悠久,由1935年開始營業到今天,每日有超過兩萬人在此工作,相關有六萬人圍繞著築地這個魚市場生活,完全是一個龐大的經濟體。故事主要是集中講築地內裡的中間批發商,他們是真正主宰著整個魚市場的運作,當中與市場的魚販、食店的食闆關係,有深刻的描述,而訪問者的數量亦很多。導演透過不同人物角色去描述築地在現今日本飲食文化上的地位與角色,從而看到當地文化。

從這片看得到日本有其獨特的一套文化標準,是傳統與創意混和在其中,亞洲文化中日本人很著重傳統價值的保留,所以築地亦能夠屹立到今天也是這個理由,築地的中間批發商很多都是一代傳一代下去,店員、老闆一做就做數十年,可見他們會願意從一而終去對待一個行業,亦因為專注而能夠提升到品質,這便是保持著領先的地位。

故事有一樣強調就是彼此的尊重,訪問者不論是壽司店的老闆,又或者中間批發商魚販,都會互相尊重對方,一方面壽司店認為批發商能夠提供良好的食材給他們,才能夠讓他們的食店得以發揮到食物的水平,另一方面批發商又認為食店的光顧才讓他們可以把優質食材帶到顧客當中,兩者在交易上不單只是金錢掛帥的關係,還有長遠的合作伙伴關係,與信譽作為雙方的基礎,因此會能夠生意來往十數載,這種文化,絕對是日本人獨有。倘若有嘗試過與日本人做生意,他們起初可能要求甚高或者會查詢極耐,時間花費頗長,好像煲無米粥一樣,但是當確定合作後,雙方會是一個長久的關係。紀錄片便是強調這種獨特的日本文化。

傳承的重要也是日人很著重,片中說由於上世紀六十年代開始即食文化的出現,使他們遺忘了傳統食物的重要性,特別是吃魚的文化,魚販說今天的小朋友開始連魚骨也不懂吐時,當地的魚販和一些提供小學餐飲的公司,便提供魚的食材予學生,並且透過午餐時,教他們如何吃魚,使他們重回到傳統吃的文化基礎上,而且也帶學生到魚市場,讓他們更知道這個全球最大的魚市場如何讓世人拜服,希望年輕一輩對日本的傳統飲食文化重回正軌。當中亦看得到他們願意在改變去解決問題,而不會走到沒有了才說要珍惜。

紀錄片中一位社會學人類學教援是一位西方人,來自哈佛,他用了十多年去研究築地這兒的文化,並寫書,相信這紀錄片當中有很多的資訊都是來自他,才能夠拍得成。

隨了日本文化在築地故事看到外,還透過四季的變遷與這個魚市場的關係,引領出不同季節有不同時令的海鮮提供時,亦能夠滲透出日本四季的獨特風味。而片中有大量不同形式的飲食文化,特別是壽司文化,是很獨特和吸引,亦帶出日本飲食文化有自我的一套準則,當中有悠久的深厚歷史存在,值得細讀。

所以這紀錄片其實是讓觀眾看了一次精簡的日本之旅。

後話

現在築地市場暫時不搬遷,這是因為新場地豐洲市場的土壤問題仍未解決,因為當地原本是一個東京燃氣廠,所以土壤是有所污染,原本會把這地上再重新鋪上潔淨的新土才重新建立新的魚市場,但是新任東京都知事小池百合子認為有關衛生問題仍然未能過關,基於不想毀了築地以往的聲譽(日本的聲譽),所以決定暫援搬遷計劃,從這事上,小池百合子無疑作了一個極俱爭議性的決定,因為不搬遷所影響的經濟損失一定不少,但是作為知事,她其實是果斷,因為聲譽之重要,不是能夠用金錢所能夠衝量,因為風險高所帶來的負面隨時可以是一朝敗家,而這事亦看到日本人在一些事情上,仍然有其堅持和原則。倘若換做香港,什麼污染都不理啦,鉛水?拉均一世其實都好少事也能夠講得出口的官員,又怎會有小池百合子這種肯承擔的心態呢。